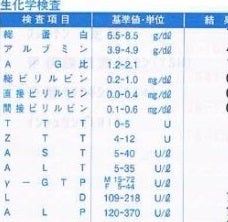

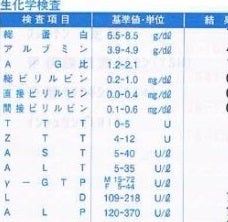

皆さん、一度は血液検査を受けたことがあると思います。 その中の「AST」と「ALT」という項目を見たことがありませんか?

お酒好きな方は健康診断の時に、この項目を示されながら、

「ちょっと肝臓の数値が悪いので、お酒は少し控えましょうね」

なんて言われたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この「AST」と「ALT」は肝臓の細胞に含まれている酵素(生きる上で大切な体内の化学反応を起こすために必要な火付け役みたいなもの)です。

肝臓に何らかの問題が生じると肝臓の細胞が壊れ、この酵素が血液中に漏れだしてしまいます。 ですので、「AST」と「ALT」の数値が正常範囲を越えて検出されると、肝臓に問題があることがわかるわけです。

3年ほど前の経験談になるのですが、こじらせた風邪がとにかく治らない!

普段は2、3日しっかり食べて寝れば治るのですが、1週間経っても治る気配がなく、緑の痰が出始め、しかも食べ物の味がほとんどしなくなった(今だったら隔離ですね・・・)ところでかかりつけの病院へ。

この病院が鍼灸院のすぐ近くにある病院で、鍼灸にとても理解のある先生がいらっしゃるのです。

診察の結果、感染症の疑いが強かったため血液検査をしてもらいました。

異常な数値を示したのが「ALT」と「AST」で、通常範囲を超えていました。

真っ先に疑われたのはウィルス性の肝炎です。

A~E型と種類がありますが、怪しかったのが食べ物から感染するA型もしくはE型です。

A型なら生ガキ、E型なら獣肉(イノシシなど)から感染しますが、そもそも生ガキが苦手ですし、狩りには出ていないのでこれはありえません。

結局肝炎の可能性も消え、最終的に先生から言われたのが・・・

「ストレスだね」

えええ!?ストレスで血液の数値に異常として出るんですか?

はい、出るそうです。

「ストレス」と「肝」を結びつけて考えるのは東洋医学だけだと思っていたのですが・・・

まさか目で見て肝機能の数値が異常として見れるとは!

もちろん、すべてのお医者さんが数値の異常を見てストレスと言うとは限らないと思います。

でもこのようなお医者さんがいて、しかも自分の鍼灸院のすぐ近くにいらっしゃるのがなんだかとても心強くて嬉しかったです。

さて、ここで中医学的にこの時の自分の症状について検証してみましょう。

主な症状として、ひどい時は緑色でだんだん黄色くなってきた痰と止まらない咳でした。(食べ物の味が分からなかったのは一度だけだったのでスルーします)

ストレスによって「肝(東洋医学では肝臓とは言わないのです)」の仕事が狂わされ、今回は特に「気」と「水」の流れが滞り、不要な水が肺に溜まります。肝はなんとかその滞りを解消しようと頑張った結果、空回りし、オーバーヒート状態となり熱を帯びた状態となります。熱は上に昇りますので、肝の上に位置する肺が蒸し焼き状態となり、肺の機能が熱によって狂わされ、呼吸に問題=咳がひどくなります。また、熱によって肺に溜まった痰が色味を帯び、咳によって色のついた痰が排出された・・・と考えられます。

いかがでしょうか?西洋医学的には感染症による症状が長引いてしまっただけですが、中医学的に考えると、なぜ色味のついた痰が出たり咳が止まらなくなったのか、そして肝機能の異常として現れたのか?がなんとなく説明できてしまいました。これが中医学の面白いところかなと思っております。

と、ここまで説明しておいて、いまだに自分ではストレスを感じていないと思っているんですけどね・・・